畜禽养殖污染是长江流域治理污染的难题之一。实践证明,既要保证肉蛋奶等畜产品的供应,又不污染长江,大力推进畜禽粪污资源化利用是有效途径。”3月3日,出席全国两会的全国人大代表、荣昌区委书记曹清尧说,荣昌是我国生猪养殖重点地区,日产粪污量4300吨。“这么大量的污染物如果排入长江,‘一江碧水’就很难实现。既要吃肉,又要环保,唯一做法就是推进畜禽粪污资源化利用。”为此,曹清尧在本次全国两会上提出了《关于加大国家对长江上游地区畜禽粪污资源化利用的建议》。“习近平总书记强调‘要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发’,每年全国畜禽养殖产生粪污约为38亿吨,长江上游地区约10亿吨。但是,目前国家支持的畜禽粪污资源化利用整县推进项目在长江上游地区不足10个。”为了让面源污染降下去,让土壤地力肥起来,曹清尧提出六条具体建议:一是畜禽粪污资源化利用整县推进项目在长江上游区县实现全覆盖;二是加大对长江上游地区畜禽粪污资源化利用科技研发的投入。比如做好有机肥加工和农田施用消纳设备的研究应用和推广;研究集成一批控源减排、清洁生产、高效堆肥、沼液沼渣综合利用等先进技术,提高新技术的推广效率;三是加大对长江上游地区畜禽粪污专业化、社会化组织培育力度,在政策、资金、项目、装备等方面给予支持,构建种养及粪污处理的利益联结机制,有效解决种植养殖业空间分布不均和时间差异矛盾;四是加大对长江上游地区畜禽养殖场(户)粪污处理设施硬件投入,支持养殖场改建,重点建设储液池、沼气池、还田管网等设施,购买固液分离机、节水减排等设备;五是对使用有机肥出台补贴政策。如对使用有机肥的畜禽养殖场(户)进行固定补贴,利于引导农户、业主等自觉使用有机肥;六是将长江上游打造为化工农业到生态农业过渡的示范点。国家层面要进行规划布局,建立种养结合、循环发展的技术支撑体系,打造有机、绿色、生态农业示范。

常用的农家肥,主要是指人粪尿、厩肥、堆肥、沤肥、饼肥、草木灰、石灰、老墙泥等。这些农家肥主要特点是:(1)数量巨大。它在农业生产上起着重要的作用,它的来源广泛,可以就地取材,降低农业生产成本。(2)养分。主要为有机态、如氮素呈蛋白质状态存在,磷素呈植酸、核蛋白和卵磷脂状态存在;有机养分绝大多数不能直接被植物吸收利用,因此,农家肥中的肥效比无机肥料缓慢而时间持久。(3)一般含有较多的有机质。农家肥中的有机质在土壤中被微生物分解腐烂放出二氧化碳和生成有机酸,这样可增强植物二氧化碳营养,又可促使土壤难溶性养分的溶解。(4)能改良土壤。农家肥中的有机质在土壤中经过微生物的作用形成腐殖质,腐殖质能促进土壤团粒结构的形成,使土壤疏松,易于耕作。同时能改善土壤的通透性,有利于土壤微生物的活动,促进土壤养分的分解和结构,增强土壤的保水保肥能力。

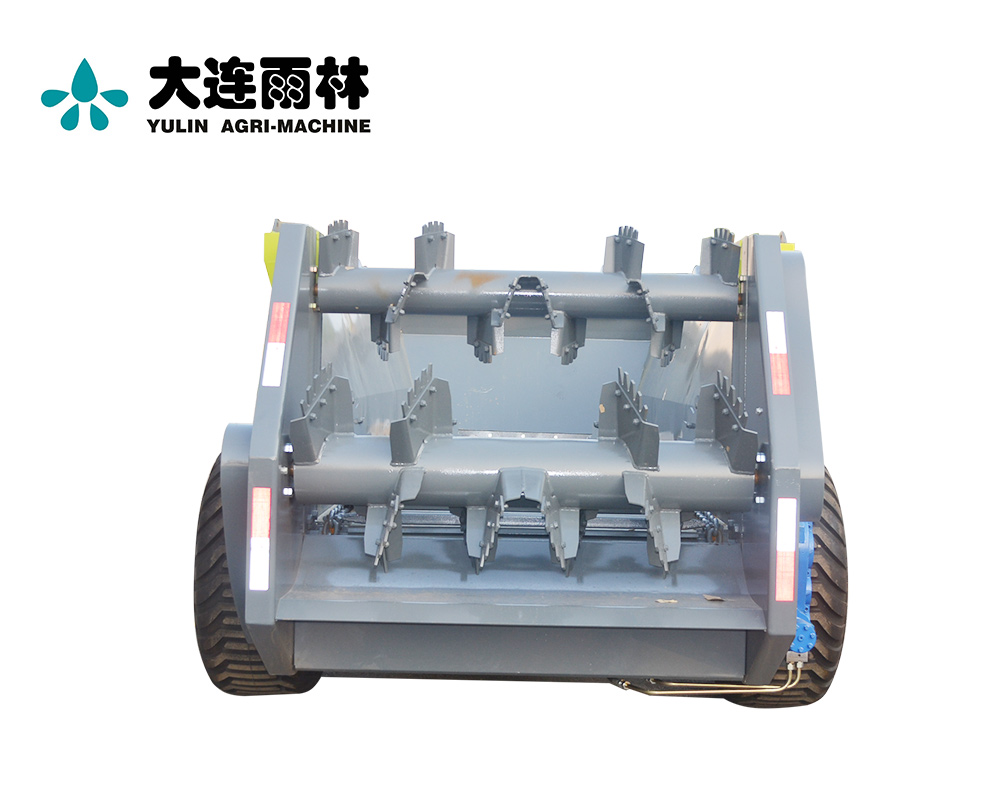

一种有机肥抛撒机,其特征在于:装肥箱和拨动台通过转轴铰接在一起,并一同安装在液压翻转支架上,在装肥箱末端设置有碎肥插,在拨动台上设置有拨动板,在拨动板后端设置有卷扬带;所述的拨动板上设置有交错布置的新款农田撒肥车板条;所述的碎肥插上设置有交错布置的铁齿。本实用新型的有益效果是:结构精巧,设计合理;该设备在装肥箱末端设置有碎肥插,在拨动台上设置有拨动板,使有机肥块被打碎,在拨新款农田撒肥车动板后端设置有卷扬带,使部分小块有机肥通过掉落进一步摔碎;所述的拨动板上设置有交错布置的板条;所述的碎肥插上设置有交错布置的铁齿,整个设备能使有机肥充分的细化,并均匀的抛撒在田地里,使用简单,不存在堵塞、不流畅的问题。

由于有机肥养分齐全、含量较少 [1]的特点,在使用有机肥作为基肥时需加大施用量,这就致使有机肥撒施工作劳动强度加大。研制有机肥撒施机械是解决固体有机肥撒施作业劳动强度大、工作 环境差、撒施均匀度差[2]等问题的有效措施,现有固体有机肥撒施机械的驱动方式有两种:一种是传动轴驱动,一种是地轮驱动。现就我国现有地轮驱动式固体 有机肥撒施机的特点进行分析,并在此基础上提出改进方案。研制的地轮驱动式农家肥撒施机由左右地轮分别经传动装置带动输肥装置和撒肥装置完成输肥和拨肥,不需额外动力,只需牵引动力。该机肥箱容积为2 m^3,工作幅宽2 m,纯生产率0.8-1.6 hm^2/h,配套动力为18-30马力轮式拖拉机。

自合肥启动垃圾分类试点以来,不少小区随处可见分类回收设备,引导居民规范投放。回收的垃圾都去哪儿了呢?日前,记者跟随垃圾分拣员一探究竟。在包河区福桂苑小区,早晨七点半,负责运营该区生活垃圾分类项目的分拣员张路广骑着纯电动转运车将可回收物收集柜内的再生资源放入纯电动转运车,运输至再生资源暂存点进行初步分拣。“为了方便居民,居民只需将可回收物、餐厨垃圾、其他垃圾、有害垃圾分别投入不同的垃圾桶内即可,不需要将每类垃圾分的太细。”张路广介绍说。随后,记者跟随他来到位于繁华大道与徽州大道交口的再生资源暂存点,张路广熟练地将不同居民投递的可回收物根据纸类、塑料类、金属类、织物类、电器等大类进行第一次粗分和打包。“这些粗分后的垃圾还需要进一步细分。”北京环卫负责人胡毅熠介绍说:“我们在肥西县建有大型再生资源分拣中心,每天会有电动箱式货车将这些粗分的可回收垃圾运送到分拣中心。”记者了解到,在分拣中心可回收物还将被进一步细分。“经过这一道道精细分拣后,我们就可将打包好的可回收物运往全国各地的资源化利用基地进行深加工了,变废为宝。”包河区城管局环管科负责人介绍说:“除可回收垃圾外,餐厨垃圾和其他垃圾的收运处置链条也已建成。其他垃圾会通过传统收运渠道运往合肥市生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电,而餐厨垃圾则会有专用的车辆收运至合肥餐厨垃圾处理厂进行无害化处理,产生有机肥进而再利用。据测算,每吨餐厨垃圾能产出150公斤有机肥,这些有机肥会被送往大型农场和养殖场。”

在罗马时代,农民就发现在前作为豆科植物的大田里种植谷类作物时,其产量有所提高,因此,就注意到细菌能增富农业土壤中的营养。直至19世纪,德国的苜蓿种植者和美国的一些大豆种植者,他们利用苜蓿田或大豆田的土壤,转移接种至新的农田,从而使作物产量得到提高。1838年,法国农业化学家布森高(J.B.Boussingault)发现了豆科植物能固定氮。并于1843年建立了第一个农业试验站,对各种轮作制中作物产量和成分进行了较为精确的分析。1886-1888年德国科学家赫尔里格尔(H.Hellriegal)在砂培条件下证明,豆科植物只有形成根瘤菌才能固定大气中的氮。1888年荷兰学者贝叶林克(M.W.Beijerinck)分离了根瘤菌,这是微生物肥料方面的突破。现已明确那是根瘤菌的作用。这些细菌的发现,促使了第一家美国公司纳特尔公司于1898年生产和销售了土壤细菌接种剂。自此以后,就有诸多的细菌制剂用于土壤和农作物种子的拌种和包衣。20世纪20年代,又有一些新的微生物制剂用于大田土壤和农作物,但效果不甚理想。20世纪40年代,美国农业部颁发了生物杀虫剂许可证,至今已有20多种不同的微生物产品为这一目的而使用。1937年,苏联微生物学家克拉西尼科夫和密苏斯金研制了“固氮菌剂”。从而开创了细菌肥料的先河,由于种种原因,这种微生物肥料都先后停止了大规模生产。1940年前后,亚洲研制了一种以蓝细菌(藻类)为主而用于稻田的生物肥料。现其在持续农业中仍然发挥着巨大的作用。不管生物肥料的历史如何,微生物制剂仍继续向前发展。自20世纪80年代开始,人们以极大的精力关注着用于环境和农作物的生物肥料,其原因是这类产品能有效地解决存在的一些问题,特别是无公害和消除环境的污染。因此,要研制出一种既具有肥料功能,又具有消除环境污染的能力,就十分困难。